Androidは、触れるたびに“挙動が育つOS”である。

このページは、通知シェードのスワイプ挙動/バックグラウンド制御の粒度/自動化トリガーの分岐設計/UI層の再構築など、

“設計美に萌える者”のために編まれた裏メニュー図鑑である。

開発者向けオプションのアニメーション速度、Taskerの条件分岐、権限制御のメーカー依存地獄――

Androidは、触れ方・動かし方・守り方・渡し方まで、ユーザーが設計できる。

本稿は、Androidの“挙動設計”に萌える者たちに贈る。

UIの奥に潜む“沼”を、共に掘り進めよう。

はじめに:Androidは“触れるOS”であり、設計を楽しむ対象である

Androidの真価は、アプリの数でも、スペックでもない。

それは、通知の出方、ジェスチャーの反応、バックグラウンドの挙動、権限の粒度――

あらゆる“触れ方”がユーザーによって再設計できる、構造体としての自由度にある。

通知シェードのスワイプ挙動、クイック設定の並び順、バックグラウンド制御の突破法、

そしてMacroDroidやTaskerによる“文脈自動化”――

Androidは、触れるたびに育ち、設計するたびに変化するOSである。

このページでは、Androidの“挙動設計”に萌える者たちに向けて、 UI層・通信層・権限層・自動化層に潜む“裏メニュー”を徹底的に掘り下げていく。

これは、Androidを“使いこなす”ためのガイドではない。

これは、Androidの“設計美に浸る”ための裏メニュー図鑑である。

システムUIの裏技:通知・クイック設定・ジェスチャーの再設計

AndroidのUIは、ただの見た目ではない。

それは、通知の出方・スワイプの反応・タイルの並び・戻る挙動まで、ユーザーが“触れ方”を再設計できる構造体である。

ここでは、システムUIに潜む“裏技的挙動”を通じて、操作体験そのものを再構築する。

通知シェードの2段階構造と“スワイプ挙動”の最適化

注目ポイント

- 通知領域は「1段目:概要表示」「2段目:詳細+クイック設定」に分かれる

- スワイプ速度・方向・指の位置で“展開挙動”が変化する

補足

- 一部機種では「2本指スワイプ」で直接詳細表示にジャンプ可能

- 通知の“グループ化”と“優先度設定”で表示順を制御できる

クイック設定タイルの並び替えと非表示化:操作導線を“自分仕様”に整える

実装方法

- 通知シェード → クイック設定 → ペンアイコン(編集)で並び替え/非表示

- 一部機種では「長押し → 詳細設定にジャンプ」も可能

補足

- タイルの順番は“操作の優先度”を反映するUX設計

- 非表示化することで“ノイズ除去”と“誤操作防止”が可能

ナビゲーションジェスチャーの“戻る挙動”を制御する

実装方法

- 「設定」→「システム」→「ジェスチャー」→「システムナビゲーション」

- 「ジェスチャーナビゲーション」選択後 →「戻る感度」を左右別々に調整可能

補足

- 戻るジェスチャーは“画面端からのスワイプ”で動作

- 感度調整により“誤操作防止”と“UI反応の最適化”が可能

開発者向けオプションの“実用カスタム”:本来の用途を超えた裏設定

Androidの「開発者向けオプション」は、ただのデバッグ機能ではない。

それは、UIの反応速度・描画挙動・接続制御・タッチ認識をユーザーが再設計できる“裏設定層”である。

ここでは、開発者向けオプションを“実用カスタム”として活用し、Androidの触れ方そのものを再構築する。

アニメーションスケールの最適化:UIの“反応速度”を設計する

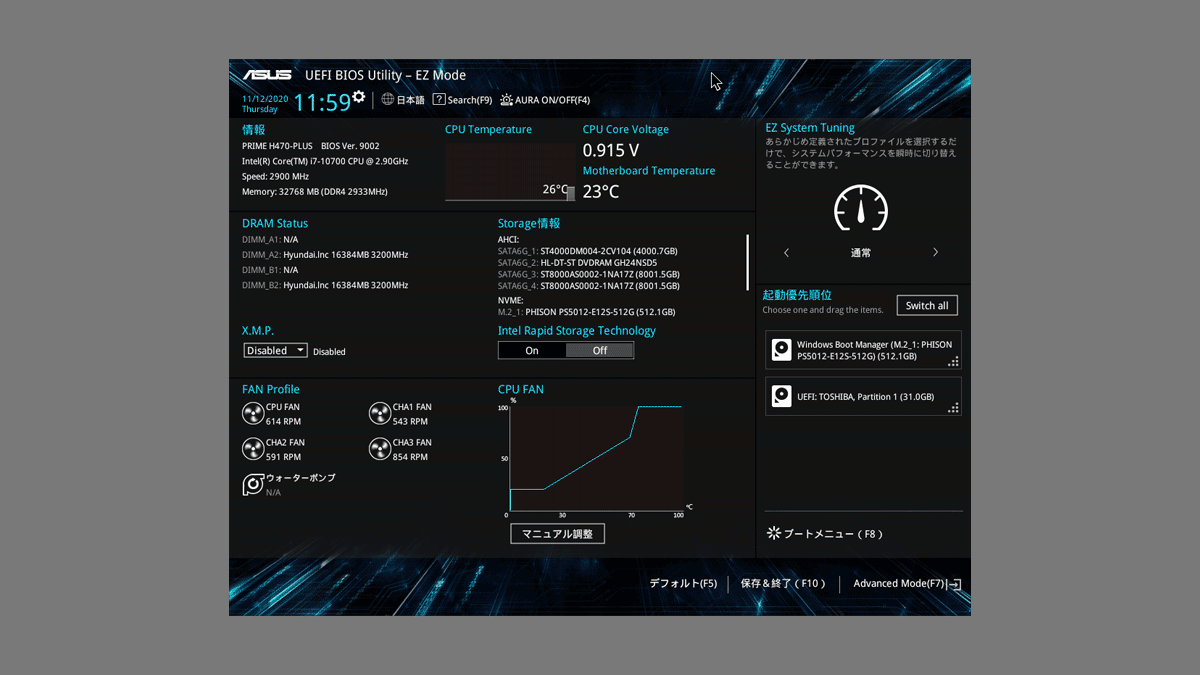

実装方法

- 「設定」→「デバイス情報」→「ビルド番号」を7回タップ → 開発者向けオプションを有効化

- 「設定」→「システム」→「開発者向けオプション」→ 「ウィンドウアニメスケール」「トランジションアニメスケール」「Animator再生時間スケール」を「0.5x」または「オフ」に設定

補足

- アニメーションを短縮/無効化することで、UIの“体感速度”が劇的に向上

- 「0.5x」は“動きの美しさ”を残しつつ“反応速度”を高める絶妙なバランス

タップ表示とレイアウト境界:UIの“触れ方”と“構造”を可視化する

実装方法

- 「タップを表示」→ タッチ操作時に白い円が表示される(操作ログの可視化)

- 「レイアウト境界を表示」→ UIコンポーネントの枠線・マージン・パディングを表示

補足

- UI設計者・検証者向けの機能だが、“触れ方の挙動”を理解するツールとしても有効

- レイアウト境界は“タップできる範囲”や“誤タップの原因”を視覚的に把握できる

USBデバッグとADB制御:PC連携で“外部から動かす”

実装方法

- 「USBデバッグ」→ PCと接続してADBコマンドを受け付ける

- ADB経由でアプリのインストール/ログ取得/UI操作が可能

補足

- ADBは“Androidの外部制御API”とも言える存在

- TaskerやAutomateと組み合わせることで“PCからの自動化”も可能

GPU描画の可視化とログ出力:描画負荷とUI遅延の“裏側”を読む

実装方法

- 「GPUレンダリングプロファイルを表示」→ 描画負荷をグラフで可視化

- 「Strictモードを有効にする」→ UIスレッドの遅延を検出して画面を点滅

補足

- グラフは“16msライン”を超えると“カクつき”が発生していることを示す

- UIの“どこが重いか”を視覚的に把握できる

自動化アプリの“構造美”:MacroDroid/Taskerで仕組みを設計する

Androidは、ただの操作対象ではない。

それは、時間・場所・接続状態・アプリ起動状況など、あらゆる“文脈”を読み取り、自律的に動く構造体である。

ここでは、MacroDroidやTaskerを使って、スマホの“挙動そのもの”を設計する快感を掘り下げる。

トリガー × 条件 × アクション:自動化の“基本構造”を設計する

例:MacroDroidで「自宅に着いたらWi-Fiオン+集中モード+音量調整」

- トリガー:位置情報が“自宅”に到達

- 条件:平日かつ時間が18:00以降

- アクション:

・Wi-Fiオン

・集中モード(パーソナル)オン

・メディア音量を30%に設定

補足

- MacroDroidはGUIベースで“積み木式”に設計できる

- 条件分岐は「AND/OR/NOT」論理で複雑化可能

Taskerの“変数とプロファイル”:複雑な文脈を“状態管理”で制御する

例:バッテリー残量が20%以下かつ画面オン → 自動で省電力モード+輝度ダウン

- プロファイル:Battery Level < 20% + Display On

- タスク:

・省電力モードオン(Secure Settings経由)

・画面輝度を20%に設定

・通知で「バッテリー節約モード中」と表示

補足

- Taskerは“変数”と“状態保持”が可能(例:%Battery、%Location)

- プロファイルは“文脈の定義”、タスクは“挙動の定義”

自動化の“連携美”:他アプリ・UI・通知とつなげて“触れる自動化”に昇華する

応用例

- ショートカットアプリと連携 → ホーム画面に“自動化ボタン”を設置

- 通知アクション → 「今すぐ実行」「スキップ」などの選択肢を表示

- 外部アプリ(IFTTT/Googleカレンダー)と連携 → 時間ベースの自動化

補足

- 通知アクションは“ユーザーの介入を許す自動化”として優秀

- UIとつなげることで“見える自動化”になる

権限と最適化の裏設定:通知が来ない/動かないを“設計で解決”

Androidは、自由なOSである。

だがその自由は、メーカーごとの最適化ロジック/権限制御/バックグラウンド制限によって、しばしば“通知が来ない/自動化が止まる”という挙動崩壊を引き起こす。

ここでは、その崩壊を“設計で突破”する裏設定群を紹介する。

バッテリー最適化の除外設定:通知を殺す“静かな犯人”を排除する

実装方法

- 「設定」→「アプリ」→ 対象アプリ →「バッテリー」→「最適化を無効にする」

- 一部機種では「特別なアクセス」→「バッテリー最適化を無視」から設定

補足

- 最適化は“バックグラウンド挙動”を制限するため、通知・自動化が止まる原因に

- 自動化アプリ(Tasker/MacroDroid)は必ず除外対象にすべき

自動起動とバックグラウンド制御:メーカー依存の“挙動地獄”を突破する

実装方法(機種別)

- Xiaomi/OPPO/Huaweiなど →「設定」→「アプリ管理」→「自動起動を許可」

- Samsung →「設定」→「デバイスケア」→「バッテリー」→「アプリのスリープ設定」→ 対象アプリを除外

補足

- 自動起動が無効だと、再起動後に通知・自動化が機能しない

- 一部機種では“バックグラウンド制限”が複数箇所に分散しているため、構造的に突破する必要あり

権限の粒度制御と再要求:アプリが“必要な情報に触れられているか”を確認する

実装方法

- 「設定」→「プライバシー」→「権限マネージャー」→ 各カテゴリ(位置情報/通知/ストレージなど)を確認

- アプリ起動時に「再要求」される権限は“拒否済み”の可能性あり → 手動で許可

補足

- Android 13以降は「通知権限」が明示的に必要

- “選択した写真のみ”など、粒度の高い権限設定が挙動に影響する

無効化されたアプリの復活と再構成:裏で止まっている“仕組み”を再起動する

実装方法

- 「設定」→「アプリ」→「無効化されたアプリ」→ 対象アプリを有効化

- 自動化アプリは“サービス層”が止まっている場合がある → 再起動+権限再付与

補足

- 一部アプリは“アップデート後に無効化される”ことがある

- 自動化系は“サービス常駐”が前提のため、無効化=機能停止

ランチャーとホーム画面の裏メニュー:UIを“構造ごと差し替える”

Androidのホーム画面は、ただのアイコン置き場ではない。

それは、通知の入口・操作の起点・情報の表示層として設計された“触れるUXの構造体”である。

ここでは、ランチャーとホーム画面の裏メニューを通じて、“触れる導線”そのものを再設計する快感を掘り下げる。

カスタムランチャーで“通知・ドロワー・ジェスチャー”を再設計する

実装例

補足

- ランチャーは“UI層の差し替え”であり、Androidの“見える挙動”を根本から変えられる

- 通知バッジの種類・表示位置・反応速度まで設計可能

ウィジェットの“非公開機能”を引き出す:表示層の再構築

実装例

- 天気ウィジェット:タップ領域を分割し、時間別/週間予報にジャンプ

- バッテリーウィジェット:残量表示だけでなく、充電履歴や温度を表示する拡張版(一部機種限定)

- 操作トグル:Wi-Fi/Bluetooth/集中モードなどを“1タップ切り替え”できるウィジェットを配置

補足

- ウィジェットは“表示+操作”を兼ねるUI部品

- 一部アプリは“ウィジェット限定機能”を持っている(例:Google Keepのクイックメモ)

ゼロページとDiscoverの制御:ホーム画面の“情報入口”を再設計する

実装方法

- Pixel Launcher/一部OEMランチャー → 左端のゼロページにGoogle Discoverが表示

- 「設定」→「ホーム設定」→「Discoverを無効化」または「ゼロページ非表示」

補足

- Discoverは“情報の入口”として設計されているが、ノイズになることも

- ゼロページを“自動化ボタン置き場”や“ウィジェット専用領域”に変えることでUXが向上

キーボードと入力の裏技:IMEの“挙動と文脈”を再設計する

Androidの入力体験は、ただの文字入力ではない。

それは、履歴・予測・音声・句読点・切り替え導線まで、ユーザーが“言葉の流れ”を設計できる構造体である。

ここでは、キーボードと入力に潜む“裏技的挙動”を通じて、打つ・話す・切り替えるUXそのものを再構築する。

Gboardの“クリップボード履歴”と“定型文”活用術:繰り返す言葉を構造化する

実装方法

- Gboard → 設定 →「クリップボード」→「履歴をオン」

- よく使う文言を「定型文」として保存 → 長押しで呼び出し可能

補足

- 履歴は“過去の言葉”を再利用するUX設計

- 定型文は“繰り返しの言葉”を構造化することで、入力効率が劇的に向上

音声入力の“句読点自動挿入”と“リアルタイム変換”:話すUXを整える

実装方法

- Gboard → 音声入力 → 設定 →「句読点を自動挿入」をオン

- 話しながらリアルタイムで文字変換される(Google音声モデル)

補足

- 自動句読点は“話す言葉”を“書く言葉”に変換するUX設計

- リアルタイム変換は“話すテンポ”と“表示のテンポ”を一致させる

キーボード切り替えの“通知バー常駐”制御:IMEの導線を再設計する

実装方法

- 「設定」→「言語と入力」→「キーボードの管理」→ 通知バーに「キーボード切り替え」表示をオン

- 一部機種では「開発者向けオプション」→「IME切り替え通知を常に表示」で制御可能

補足

- 通知バー常駐は“IME切り替えの導線”を固定するUX設計

- 多言語入力・音声入力・手書き入力を使い分けるユーザーにとって必須

セキュリティとプライバシーの裏設定:守りながら自由に動かす

Androidのセキュリティは、ただのロック機能ではない。

それは、情報の流れ・表示の粒度・通信の文脈・履歴の残し方まで、ユーザーが“守り方”を設計できる構造体である。

ここでは、セキュリティとプライバシーの“裏設定”を通じて、安心と快適さの両立を再構築する。

アプリごとの権限粒度:情報の“触れ方”を細かく設計する

実装方法

- 「設定」→「プライバシー」→「権限マネージャー」→ 各カテゴリ(位置情報/カメラ/マイクなど)を確認

- 「このアプリの使用中のみ許可」「正確な位置情報をオフ」など、粒度を調整

補足

- Android 12以降は「おおよその位置情報」や「一時的な許可」が可能

- “触れられる情報”の範囲を設計することで、安心が生まれる

ロック画面の通知表示制御:見せる情報の“場面分岐”を設計する

実装方法

- 「設定」→「通知」→ 各アプリ →「ロック画面での表示」→ オフ/内容非表示

- 「設定」→「プライバシー」→「ロック画面での通知内容」→「通知を非表示」

補足

- ロック画面は“公共表示領域”として扱うべき

- “誰が見てもいい情報”だけを残す設計が可能

Googleアクティビティの自動削除:履歴の“残し方”を設計する

実装方法

- 「設定」→「Google」→「データとプライバシー」→「アクティビティ管理」

- 「ウェブとアプリのアクティビティ」「位置情報履歴」「YouTube履歴」→ 自動削除を設定(3ヶ月/18ヶ月/36ヶ月)

補足

- 履歴は“利便性”と“監視”の両面を持つ

- 自動削除は“残す期間”を設計することで、安心と快適さを両立できる

トラッキング遮断と広告IDのリセット:通信の“足跡”を消す

実装方法

- 「設定」→「Google」→「広告」→「広告IDをリセット」/「パーソナライズ広告をオフ」

- Android 13以降は「トラッキング許可」が明示的に必要

補足

- 広告IDは“行動ベースのプロファイリング”に使われる

- リセットすることで“足跡の断絶”が可能

よくある“もったいない設定”と改善ポイント:知らずに損してる初期値を整える

Androidは自由なOSだが、初期設定のままでは“設計思想の半分”しか活かせない。

通知が埋もれる、電池が減る、情報が流れる――

それらの多くは、“もったいない初期値”が原因である。

ここでは、損してる設定を洗い出し、UXを再設計する改善ポイントを紹介する。

バッテリー消費を抑える“アニメーション/同期/位置情報”の見直し

改善ポイント

- 「設定」→「開発者向けオプション」→ アニメーションスケールを「0.5x」または「オフ」

- 「設定」→「アカウント」→「自動同期」→ 不要なアカウントはオフ

- 「設定」→「位置情報」→「使用中のみ許可」+「正確な位置情報をオフ」

補足

- アニメーションは“体感速度”と“電池消費”に直結

- 自動同期は“裏で動く通信”の代表格

通知の“要約化”と“優先度制御”:重要な情報が埋もれている

改善ポイント

- 「設定」→「通知」→ アプリごとに「即時通知」「要約通知」「ロック画面表示」を調整

- 「設定」→「集中モード」→「許可する通知」→ 必要な人・アプリだけを通す

補足

- 要約通知は“時間帯でまとめて表示”されるため、緊急性のあるアプリには不向き

- 通知の優先度を調整することで“埋もれ防止”が可能

通信の“無駄な消費”を止める:ギガと電池が同時に減る

改善ポイント

- 「設定」→「モバイル通信」→「バックグラウンド通信」→ 不要アプリはオフ

- 「設定」→「Wi-Fiアシスト」→ オフ(モバイル通信への自動切替を防止)

補足

- Wi-Fiアシストは“電波が弱いときに自動でモバイル通信に切り替える”機能

- バックグラウンド通信は“通知不要なアプリ”から止めるのが鉄則

ホーム画面の“導線の無駄”を整える:触るまでが遠い

改善ポイント

- 「設定」→「Siriと検索」→「提案」→ ホーム画面の提案を整理(※iOS用語、Androidでは「ランチャー設定」)

- ウィジェット/ショートカットを“触れる導線”として再配置

- ランチャーの「ドロワー構造」「ゼロページ」も見直し対象

補足

- ホーム画面は“触れるUXの起点”であり、導線設計の要

- 提案機能は便利だが“ノイズ化”することもあるため、選別が重要

まとめ:Androidは“設計できるOS”であり、触れるたびに育つ

ここまで紹介してきた裏メニュー群は、単なる便利技ではない。

それは、通知の出方、ジェスチャーの反応、権限の粒度、バックグラウンドの挙動、UIの構造――

Androidが持つ“設計可能な構造美”に、ユーザーが自分の思想と文脈を注ぎ込むための入口である。

MacroDroidで文脈を設計し、Taskerで状態を管理し、ランチャーで触れる導線を再構築し、 通知の粒度を整え、権限の範囲を選び、履歴の残し方まで決める――

Androidは、触れるたびに育ち、設計するたびに変化するOSである。

このページは、Androidを“使いこなす”ためのガイドではない。 これは、Androidの“設計美に浸る”ための裏メニュー図鑑である。

以上、【スマホ設定編】オタクに贈るスマホの裏メニュー【Android限定裏技・便利機能】でした。

【スマホ設定編】さらなる記事はこちら

hajizo

コメント